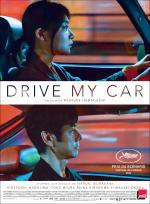

- Titre original : Doraibu mai kā

- Fiche mise à jour le 26/08/2021

- Année de production : 2021

- Réalisé par : Ryūsuke Hamaguchi

- D'après l'oeuvre originale de : Haruki Murakami

- Acteurs principaux : Hidetoshi Nishijima, Tōko Miura, Masaki Okada

- Date de sortie : 18 août 2021

- Date de reprise : non renseignée

- Distributeur France : Diaphana Distribution

- Distributeur international : The Match Factory

- Durée : 179 minutes

- Origine(s) : Japon

- Genre(s) : Drame

- Pellicule : couleur

- Format de projection : 2K, 1.85

- Format son : 5.1

- Visa d'exploitation : 155402

- Indice Bdfci :

Vos commentaires et critiques :

Festival de Cannes 2021 : En compétition

En quatrième vitesse

Drive my Car est le onzième long métrage du réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguchi, qui a notamment signé Solaris (2007) et Passion (2008). Son film le plus connu, Senses, a obtenu deux prix à Locarno et deux au festival des Trois Continents de Nantes en 2015. Il a récemment présenté son œuvre précédente, Wheel of Fortune and Fantasy, à la Berlinale, où il a obtenu le grand prix du jury. C’est la deuxième fois qu’il présente un film en compétition à Cannes après Asako I & II en 2018. "Drive my Car est de très loin le budget le plus important dont j’ai bénéficié à ce jour, explique-t-il. C’est ainsi que nous avons été en mesure de traverser des villes en voiture à plusieurs reprises et de tourner dans des conditions atypiques pour un film japonais. En effet, je m’étais moi-même installé à l’intérieur du coffre de la Saab 900 quand elle roulait et je surveillais le moniteur vidéo de ce point stratégique, car c’était plus pratique pour discuter directement avec les comédiens que depuis un autre véhicule roulant à côté. Cette épreuve m’a brisé le dos, mais le temps que j’ai passé dans une obscurité totale à regarder les acteurs en train de jouer a été un bonheur." Cinéaste de l’intime, Hamaguchi souligne par ailleurs : "J’apprécie tout particulièrement l’instant où je dois filmer mes interprètes. Je guette avec impatience le moment où je me retrouve confronté aux impondérables qui ne manquent jamais de survenir pendant un tournage. L’idéal, c’est quand la caméra se trouve positionnée au meilleur endroit lorsqu’ils se produisent." Comme beaucoup d’autres, ce film a subi l’impact de la pandémie de Covid-19. Mais là encore, le cinéaste positive : "Nous avons dû suspendre la production de Drive my Car, mais cela nous a donné plus de temps et permis de mieux approfondir notre travail."

Rien dans Drive my car (titre inspiré par la chanson des Beatles ?) ne progresse par secousse, tout se déploie selon les lois d’une magnitude constante qui permet à Hamaguchi d’atteindre, à sa manière, une profondeur vertigineuse dans la compréhension de l’âme humaine. Le cinéma d’Hamaguchi n’est jamais frontal, il fonctionne par échos, en prenant le temps de disposer avec finesse des éléments qui referont tôt ou tard surface pour influencer subrepticement l’itinéraire des personnages. Comme la voiture du titre, Drive my car déroule son rythme imperturbable, mélancolique et serein, le long des courbes douces des sentiments de ses protagonistes où, entre amour perdu, confidences et création, tout finit par trouver sa place.

De la nouvelle de Murakami, Hamaguchi a gardé le cœur : les échanges entre Kafuku, un metteur en scène de théâtre veuf, et sa jeune chauffeure Misaki, à qui il se confie lors de leurs trajets en voiture. Hamaguchi y a ajouté une très belle première partie, relatant la vie de Kafuku avec sa femme Oto, elle-même scénariste, qui puisait son énergie créatrice dans leurs ébats sexuels et que Kafuku avait un jour surpris avec un autre homme sans jamais avoir pu comprendre ce geste. Ce n’est que deux ans après, alors qu’il monte Oncle Vania de Tchekhov pour un festival à Hiroshima et que Misaki s’installe au volant de sa voiture, que va s’enclencher chez Kafuku un patient processus de reconstruction.

La Saab 900 de Kafuku tient à ce titre une place centrale. On ne compte plus les films qui utilisent le pouvoir allégorique de l’automobile : lieu de mise en scène idéal, à la fois habitacle intime et ouvert sur le monde. Il en existe des nerveuses, des confortables, des fatiguées… Celle de Kafuku est d’un rouge assuré sans être clinquant, et sillonne avec souplesse les routes presque toujours vides des villes et des campagnes japonaises. Surtout, elle a ceci de particulier qu’on y raconte toujours des histoires. Lorsqu’il roule avec sa femme, Kafuku écoute les histoires qu’elle invente pour ses scénarios. Une fois seul, il insère des cassettes où sont enregistrés les dialogues des pièces sur lesquelles il travaille et qu’il réécoute sans cesse pour en maîtriser les moindres recoins. Procédé auquel sera plus tard exposée Misaki et qui provoquera entre eux une étrange alchimie.

Véritable véhicule à histoires, la voiture embarque dès lors le véritable joyau de ce film : la puissance de la parole. La parole circule sans cesse entre les êtres, souvent par des voies détournées, elle dispose ses récits au plus profond des personnages, et finalement opère son travail de passage. Elle relie la fiction au réel, elle fait corps d’existences isolées, elle joint ce que la vie avait brisé.

Il est peu courant de voir un cinéaste parvenir à une telle intensité dans les échanges et dans la confiance qu’il accorde aux dialogues. Dans les films de Nuri Bilge Ceylan, peut-être. Chez Hamaguchi, filmer celui qui raconte a infiniment plus de force que de filmer ce qui est raconté. Car la voix dévoile moins le mystère qu’elle ne le creuse. A l’instar de la scène inaugurale du film où Oto, après l’amour, raconte à Kafuku l’histoire d’une lycéenne qui régulièrement manque les cours pour pénétrer, en son absence, dans la chambre de celui qu’elle aime et à qui elle refuse de déclarer son amour. Kafuku le sait : il y a des zones en nous que nous ne connaissons pas et que d’autres ont déjà exploré. Quand ces êtres se rencontrent, leur histoire est d’une rare intensité.